计算机软件系统:精妙架构与多元层次的深度解码

“计算机软件不过是一堆代码的堆砌,分层和架构都是工程师的‘自嗨’。”——这样的观点在技术论坛上并不少见。当一款社交App因用户激增而频繁崩溃,或某银行系统因安全漏洞导致数据泄露时,人们才意识到:软件系统的架构设计绝非纸上谈兵。全面解析计算机的软件系统可分为的精妙架构与多元层次,正是解开这些技术困局的关键钥匙。

一、为何说软件分层是数字世界的“地基工程”?

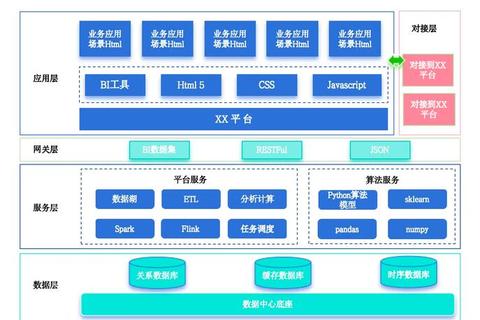

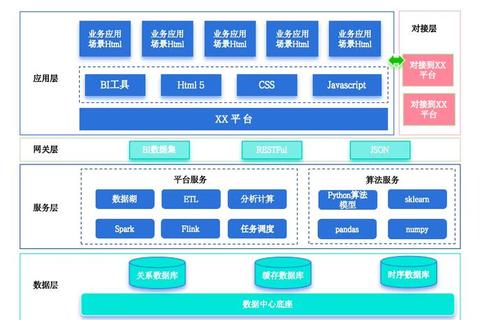

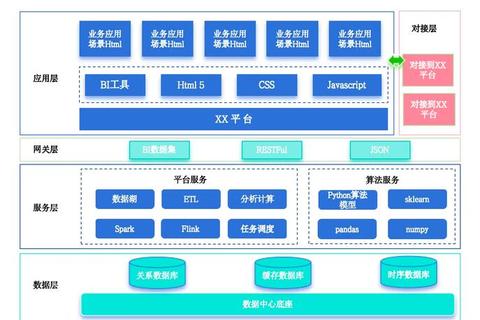

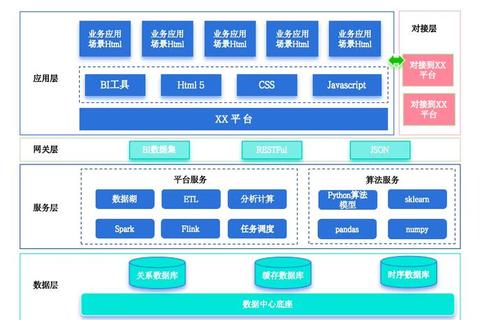

1956年,IBM工程师首次提出“指令集架构”概念时,或许未曾料到这会引发软件设计的革命。如今的软件系统如同精密的钟表,通过层次划分实现功能解耦。以常见的四层架构为例(图1):

1. 用户界面层:如微信的聊天窗口,直接与用户交互;

2. 业务逻辑层:处理朋友圈点赞背后的算法;

3. 数据访问层:管理聊天记录的存储与检索;

4. 数据库层:腾讯云上的分布式数据库集群。

这种分层模式让淘宝在“双11”期间能承受每秒60万笔交易——界面层专注渲染促销页面,业务层处理秒杀逻辑,数据层通过分库分表实现高并发。而Windows操作系统更是分层的典范:从硬件抽象层到图形界面层共七级架构,让同一系统既能驱动Surface平板,也能驾驭Azure云服务器。

二、架构设计如何平衡“灵活性”与“性能”?

2023年某电商平台的崩溃事故暴露了架构设计的取舍困境。当软件系统需要兼顾扩展性与效率时,开发者常面临三大选择:

1. 微服务VS单体架构:Netflix将系统拆分为500+微服务,虽提升了迭代速度,却也带来30%的性能损耗;

2. 事件驱动VS同步调用:支付宝的分布式事务系统采用事件溯源模式,交易处理延迟从200ms降至50ms;

3. 缓存策略的“双刃剑”:微博热搜算法引入多级缓存后,QPS(每秒查询率)提升20倍,但缓存穿透导致过3次服务雪崩。

正如Linux文件系统的设计哲学:虚拟文件系统(VFS)层抽象了Ext4、NTFS等差异,底层通过PageCache机制平衡磁盘IO与内存效率,这种“抽象与优化并存”的思路值得借鉴。

三、未来系统架构会走向“去中心化”吗?

区块链技术的兴起让“去中心化架构”成为热点,但现实远比概念复杂:

以太坊智能合约平台采用分层验证机制,交易处理速度从15TPS提升至3000TPS;

特斯拉车载系统却反其道而行:中央计算模块(CCM)整合自动驾驶、娱乐等多功能,通过硬件层隔离确保安全;

华为鸿蒙系统的“元服务”架构更开创混合模式:核心服务集中管理,边缘设备通过分布式软总线协同工作。

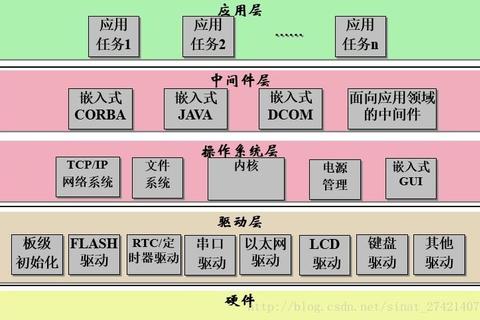

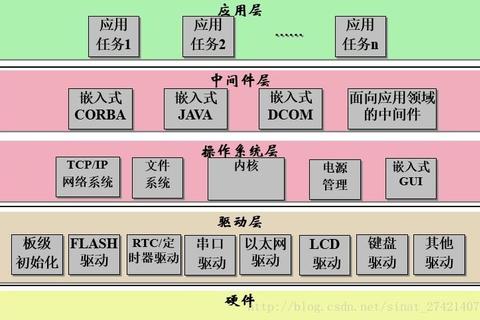

这印证了软件架构的铁律:没有普适的最优解,只有场景化的适配。就像嵌入式系统中,硬件抽象层(HAL)既要屏蔽芯片差异,又要保留硬件特性,这种矛盾中的平衡恰是架构师的价值所在。

构建数字世界的“设计蓝图”

面对日新月异的技术变革,开发者应把握三个原则:

1. 需求驱动分层:如金融系统优先保障数据层安全,社交产品侧重界面层体验;

2. 性能监控先行:引入APM工具实时追踪各层指标,某银行通过链路分析将故障定位时间缩短80%;

3. 保持架构弹性:抖音采用可插拔架构设计,新滤镜功能上线周期从2周减至2天。

全面解析计算机的软件系统可分为的精妙架构与多元层次,不仅需要理解TCP/IP四层模型等经典范式,更要洞察AIoT时代下边缘计算与云原生的融合趋势。当软件系统真正成为“有机生命体”,精妙的架构设计就是赋予其生命活力的DNA。