随着金融科技行业的监管趋严,多款现金贷应用近期遭遇下架整改,其中曾以"极速放款"为卖点的借款大王APP也在2025年3月从主流应用商店消失。这一事件不仅折射出行业合规化进程的加速,更让数十万用户面临突如其来的还款困境——银行卡资金充足却无法通过原渠道扣款、APP客服失联、短信催收与隐私泄露风险交织。本文将深度解析这一现象背后的核心矛盾,并为用户提供切实可行的应对策略。

作为一款主打"无抵押信用贷"的金融科技产品,借款大王通过大数据风控模型实现3分钟极速审批,最高授信额度达20万元,年化利率公示为9%-24%。其特色在于与多家金融机构合作构建"贷款超市"模式,用户申请贷款时可自动匹配资金方,形成"平台导流+机构放款"的生态链。

该应用的下载流程依托手机应用商店完成,注册需完成身份证OCR识别、银行卡绑定及运营商授权三大步骤。在2024年前,其业务覆盖安卓与iOS双平台,但2025年因涉嫌违规导流第三方高息产品,被苹果商店列入首批下架名单。

根据黑猫投诉平台数据,自2025年3月起,借款大王用户集中反馈两类问题:一是应用内还款按钮失效,导致主动还款受阻;二是自动扣款功能异常,部分用户遭遇"扣款25元后系统停滞"的诡异情况。有用户反映,在联系客服时被告知需通过私人账户转账,但缺乏官方凭证引发资金安全疑虑。

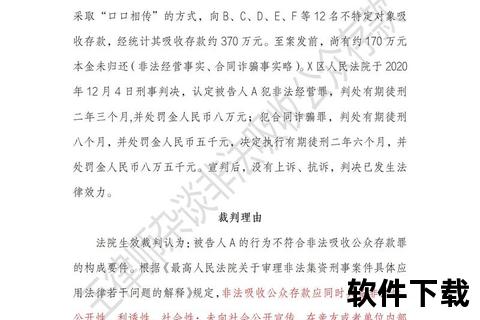

广东省律协经济犯罪辩护专业委员会指出,平台下架不意味着债务关系解除,用户仍需履行合同义务。但若平台存在年利率超36%、强制搭售保险等违规行为,借款人可主张调整利息或确认合同部分无效。例如某用户借款5000元实际到账4500元,若综合费率折算年化超36%,超出部分可拒付。

• 隐私泄露危机:部分催收方通过读取借款时的通讯录,向用户亲友发送威胁信息

• 征信记录受损:有用户因系统故障导致逾期,但平台未及时上报纠错,造成信用评级下降

• 二次诈骗风险:冒充平台客服的诈骗分子诱导用户向非备案账户转账

此次事件标志着现金贷行业从"野蛮生长"进入"穿透式监管"阶段。工信部备案新规要求所有金融APP需公示资金方牌照、备案编号及投诉渠道,而短信营销通道的收紧(三大运营商要求6月底前完成互金业务审查)更倒逼平台合规化运营。

对普通用户而言,需掌握三大识别技巧:

1. 资质核验:在全国企业信用信息公示系统核查放贷机构是否具备"网络小贷"资质

2. 利率计算:使用IRR公式验证实际年化率,警惕"日息0.1%"等模糊宣传

3. 合同审查:重点查看提前还款违约金、保险捆绑等隐性条款

当技术便利性与监管合规性产生碰撞,用户既是风险的承受者,也是市场净化的推动者。通过建立法律、技术、金融知识的复合型防御体系,借款人不仅能化解眼前的还款危机,更能为构建良性金融生态贡献个体力量。未来,随着区块链智能合约、监管沙盒等技术的应用,或可实现"合同自动执行+违规实时预警"的双重保障,让科技真正服务于金融安全。