在数字化办公与设计领域,字体作为信息传递的视觉载体,直接影响着内容的专业性和美观性。楷体GB2312作为一款符合国家标准的中文字体,因其严谨的笔画结构和广泛的适用场景,成为公文排版、书籍印刷、广告设计等领域的重要工具。本文将从字体特点、下载指南、安装教程、安全性评估等角度,系统梳理楷体GB2312的获取与使用方法,帮助用户高效、安全地完成字体配置。

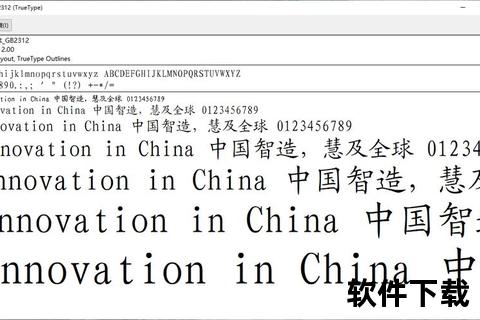

楷体GB2312诞生于1980年发布的GB2312-1980标准,包含6763个汉字,是早期计算机系统支持的国标字体之一。其核心优势体现在以下几个方面:

1. 标准化与兼容性:作为国标字体,楷体GB2312在Windows XP及早期系统中默认集成,支持Office系列软件、设计工具(如Photoshop)以及印刷排版系统,确保文档跨平台显示的一致性。

2. 字形设计严谨:字体以欧体楷书为原型,笔画起始、行笔与收尾均遵循规范,字形端正平稳,尤其适合需要高辨识度的场景,如教材印刷、考试答题卡填写等。

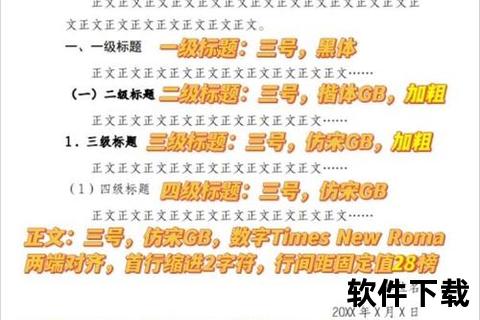

3. 应用场景广泛:从公文的二级标题到学术论文的正文排版,再到广告宣传物料的设计,楷体GB2312凭借其正式感与清晰度,成为多领域的通用选择。

由于Windows 7及更高版本的系统不再默认集成楷体GB2312,用户需通过可靠渠道下载安装包。以下是安全获取字体的三种途径:

1. 高校与网站:部分高校(如复旦大学、上海对外经贸大学)的官方网站提供字体下载服务,通常以压缩包形式包含楷体GB2312、仿宋GB2312等公文常用字体。

2. 字体厂商合作平台:方正字库等正规字体厂商的非商用版本可免费下载,但需注意商用需授权。

1. 方法一:右键直接安装

2. 方法二:手动复制到字体库

1. 打开“字体册”应用(Finder→应用程序→字体册)。

2. 点击菜单栏“文件→添加字体”,选择下载的.ttf文件导入。

1. 来源验证:优先从高校、官网或可信软件站下载,避免携带恶意程序的捆绑安装包。

2. 版权合规:个人使用无需授权,但商业用途(如广告印刷)需确认是否需额外购买许可证。

随着GB18030、GBK等字符集的普及,楷体GB2312的局限性(如生僻字缺失)逐渐显现。未来可能呈现以下趋势:

1. 国标升级:新版国家标准字体将兼容更多字符,逐步替代GB2312。

2. 开源替代:开源字体(如思源楷体)提供更自由的修改与商用授权,成为设计师的新选择。

3. 跨平台优化:字体厂商可能推出适配移动端的高清版本,提升手机、平板端的阅读体验。

楷体GB2312作为经典中文字体,在特定场景中仍不可替代。用户通过正规渠道获取并正确安装后,可有效提升文档的专业性与规范性。随着技术发展,字体生态将更加多元化,但理解现有工具的核心价值,仍是高效办公与设计的基础。