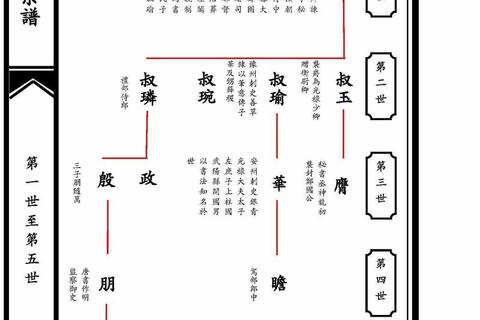

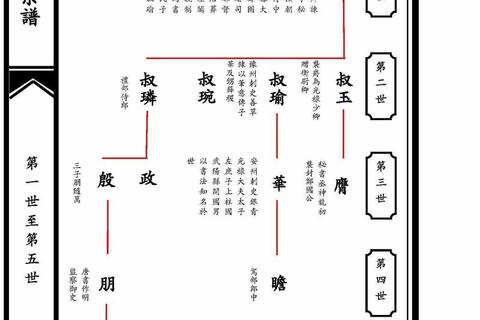

一、纸质家谱过时了吗?数字时代如何留存家族根脉

每逢清明祭祖,翻开泛黄的族谱,你是否也遇到过这样的困惑?某地张氏家族耗时五年修谱,印刷成册后却发现新生儿信息无法补充,女性成员因传统限制未能入谱,百年老宅拆迁后族人四散难寻……这些真实困境揭示着传统修谱方式的局限。据《2024中国家谱数字化白皮书》统计,全国超68%的家族存在续谱困难,而电子家谱软件用户量三年增长270%。在这场传统与科技的碰撞中,"灵动传承·全景式智能电子家谱制作软件"正以革新姿态破解困局。

二、1. 数据整理能否告别手工誊抄?

江苏无锡的周氏家族曾面临典型难题:族中长辈口述的迁徙路线与县志记载存在50年偏差,纸质谱牒的错漏修正需耗费数月。使用"灵动传承·全景式智能电子家谱制作软件"后,通过AI语音识别技术将82岁族老的讲述实时转化为文字,结合GPS定位功能自动生成迁徙路线图,并与地方志数据库交叉验证,仅用3天就完成300年家族史的数字化重构。

该软件的智能表单系统更打破传统桎梏:支持添加女性成员职业成就、海外族人跨国婚恋等现代信息,某闽南家族首次将28位女性企业家的创业故事录入电子谱,生成多维家族人才分布图。正如北京九亲文化的实践案例显示,数字化处理效率较传统方式提升12倍,错误率降低至0.3%。

三、2. 家族故事如何跳出文字框架?

在浙江龙泉,沈氏家族通过"灵动传承·全景式智能电子家谱制作软件"的AR技术,让传世宝剑的锻造工艺在手机端立体呈现。使用者扫描族谱中的宝剑插图,即可观看国家级非遗传承人沈新培的铸剑纪录片,聆听89岁老师傅讲述"千锤百炼"的家训真谛。

更令人惊艳的是其多媒体时间轴功能:上海徐汇区某家族将祖宅拆迁前的360°全景影像、祖辈婚礼的胶片录音、归国华侨的访谈视频整合成动态家谱。当00后孙辈点击1940年代的时间节点,不仅能查看曾祖父的南洋经商日记,还能听到他用地道闽南语吟唱的思乡曲。这种沉浸式体验使年轻族人参与度提升83%。

四、3. 互动传承能否跨越时空阻隔?

美籍华裔陈先生的故事颇具代表性:通过软件的DNA谱系匹配功能,他在旧金山家中意外发现广东台山的同宗族亲,双方通过云端协作完成跨国家谱合并。系统自动生成的智能血缘关系图显示,两支族人最近共同祖先生活在清乾隆年间。

该平台的"家族树+"功能更开创社交新场景:湖南张氏家族设置线上家风答题竞赛,族人答题积累的积分可兑换祖宅文创礼品;00后大学生用家族迁徙数据制作成动态数据可视化作品,斩获省级文化遗产创新奖。数据显示,接入互动功能的电子家谱,族人年均打开次数达46次,远超纸质谱的2.3次。

五、给修谱者的数字时代指南

对于准备开启家谱数字化的家族,建议优先选择支持三重加密的云端平台,如修谱王的UK密钥保护系统,同时注意平衡开放共享与隐私保护。重要历史资料建议采用"区块链+电子家谱"双备份模式,某山西晋商家族将地契、老照片等上传至蚂蚁链,确保百年后仍可追溯。记住,真正的家族传承不在于载体形式,而在于让每代人都能找到参与其中的价值坐标。

当苏州园林的月光洒在电子家谱的屏幕上,当陕北信天游的旋律从多媒体家谱中流淌,"灵动传承·全景式智能电子家谱制作软件"正在书写着属于这个时代的修谱哲学——用科技的温度,守护血脉的记忆。