在互联网的庞杂生态中,暗流涌动的角落始终潜藏着危险。某些打着"免费资源"旗号的非法App,正通过精心设计的陷阱,将用户隐私与资产置于风险之中。

这类App往往通过非官方渠道渗透用户设备。在搜索引擎中,它们会利用"""私密直播"等关键词诱导点击;社交媒体群组则伪装成"影视资源分享"社区,通过压缩包或云盘链接传播;更有甚者将安装包伪装成"工具软件""系统补丁",利用用户对知名品牌图标的高仿设计降低警惕性。

典型下载流程包括:

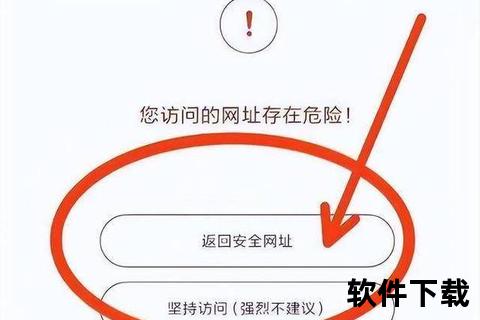

1. 点击带有诱惑性文案的广告弹窗

2. 跳转至境外服务器托管的下载页面

3. 要求关闭系统安全防护进行安装

4. 强制授予通讯录、相册、定位等敏感权限

整个过程刻意规避应用商店审核机制,部分安装包甚至采用动态加载技术,首次启动时仅显示正常功能,待用户放松警惕后通过后台更新推送违规内容。

北京市文化执法总队调查数据显示,90%的网站存在木马植入行为,其中38%的恶意程序具备键盘记录能力,可实时捕获支付密码。风险链条具体表现为:

我国《网络安全法》第12条明确规定传播信息属违法行为。即便用户未主动传播,仅浏览行为也可能面临:

建立有效防护需要技术工具与安全意识的双重加持:

若已遭遇信息泄露:

① 立即冻结银行卡并修改支付密码

② 通过运营商开通「SIM卡保护」

③ 在「国家反诈中心」App提交电子证据

面对黑色产业的跨境流动性,全球监管体系正在形成新共识。苹果公司2024年引入「动态沙箱检测」技术,可识别应用行为异常;我国推进App备案制度,要求所有应用在通信管理局登记主体信息。值得关注的趋势包括:

在这场没有硝烟的战争中,用户既是保护对象也是防御前线。选择合法平台、保持权限警惕、建立应急意识,方能构筑起抵御网络暗流的坚实堤坝。对于应用开发者而言,坚守《App审核指南》中「尊重用户隐私、提供明确价值」的原则,才是立足数字经济的根本之道。