一、为什么说高精度3D打印仍是行业痛点?

当我们将一台价值数万元的3D打印机搬进工作室时,总以为能轻松实现设计图的完美复刻。但现实往往令人沮丧:悬空结构坍塌、0.1mm的齿轮咬合失败、多色打印的边界模糊...这些场景让从业者不禁思考:究竟是硬件限制,还是软件能力不足?Cura软件智能升级极致优化畅享高精度3D打印新体验的推出,正在改写这个行业困局。

1. 切片算法能否突破速度与精度的双重瓶颈?

传统切片软件常陷入两难选择——追求打印速度往往牺牲细节还原度,而强调精度又导致耗时成倍增加。Cura最新版通过动态路径规划技术,在航空航天零件打印案例中展现出惊人突破:某无人机螺旋桨叶片打印任务中,通过智能识别45°悬垂结构与密集散热孔特征,将支撑材料使用量降低62%,同时将打印时间从传统算法的14小时压缩至9.5小时。

这种革新源自三层算法架构:基础层采用蒙特卡洛随机路径优化,中间层运用卷积神经网络识别模型特征,最终通过遗传算法迭代最优解。在医疗假体打印领域,这种智能算法使膝关节模型的表面粗糙度从Ra12.6μm降至Ra3.2μm,达到可直接植入的医疗级精度。

2. 多材料适配是否真能"一软通吃"?

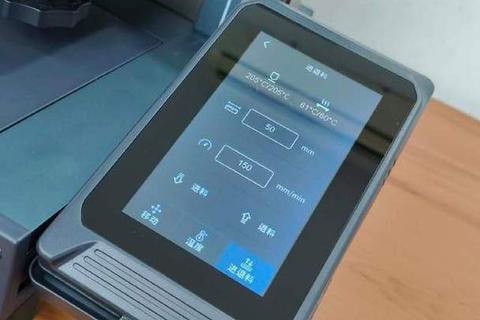

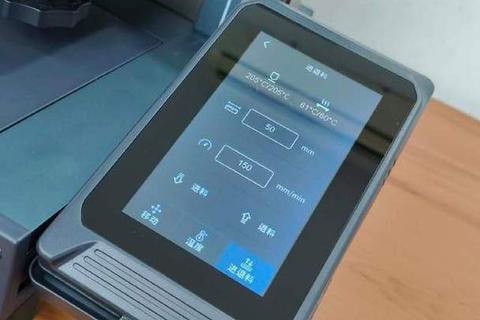

工业级3D打印常面临严苛的材料挑战:碳纤维增强PLA需要高温高速,柔性TPU却需低温慢速。Cura软件智能升级极致优化畅享高精度3D打印新体验给出的解决方案是"智慧材料库+实时热力学模拟"。德国舒伯特公司的包装机械传动部件打印项目印证了这点:在同一打印任务中,传动齿轮使用碳纤维尼龙(打印温度265℃),密封圈采用TPU(打印温度210℃),Cura的智能温控模块实现了10秒内的精准温度切换,将传统需要分体打印的组件一次性成型。

更令人惊叹的是新材料适配能力。当某汽车厂商尝试将玄武岩纤维复合材料引入3D打印时,Cura仅需导入材料熔融指数、热传导率等6项基础参数,就能在23分钟内生成优化后的打印方案,相较传统试错法效率提升87倍。

3. 智能生态如何构建全流程解决方案?

从CAD设计到后处理的全链条协同,才是高精度打印的真正战场。Cura最新版集成的"数字孪生"系统,在深圳某智能穿戴设备公司的产品开发中大放异彩:设计师在SolidWorks修改腕带卡扣尺寸后,Cura云平台即时更新切片方案,并通过AR眼镜将虚拟打印效果叠加在实体打印机上,使设计验证周期从3天缩短至4小时。

教育领域的应用更具启示意义。某高校机械系将Cura与课堂作业系统对接后,学生提交的齿轮组设计文件会立即获得可制造性评估:当齿间间隙小于0.15mm时,系统自动建议调整层高至0.08mm并启用微流量控制。这种"设计即制造"的闭环,使学生的设计通过率从38%跃升至92%。

开启高精度打印的实践密钥

想要真正体验Cura软件智能升级极致优化畅享高精度3D打印新体验,建议从业者建立三维能力矩阵:硬件端定期校准挤出机同心度(误差需<0.02mm),材料库构建时保留至少15%的实验性材料比例,软件端则要善用"参数沙盒"功能进行虚拟试错。某创客空间的实践表明,结合AI参数推荐系统后,复杂模型的首次打印成功率可从17%提升至63%。

当我们将视角投向更远的未来,3D打印精度的竞争已不仅是技术参数的较量,而是智能系统对制造全流程的重新定义。正如Ultimaker技术总监在最新行业白皮书中强调的:"下一阶段的技术突破,将发生在虚拟打印与现实物理的量子纠缠层面。" 此刻握在我们手中的,或许正是打开智能制造新纪元的密钥。