当技术失控,谁来为“失控的代码”买单?

深夜的医院走廊里,滴滴作响的电子仪器突然黑屏;自动驾驶汽车在十字路口因系统误判紧急刹车;服务平台因数据泄露导致千万公民信息裸奔……这些并非科幻电影场景,而是正在发生的现实。当软件代码渗透进人类社会的每根毛细血管,一场深重软件危机无情吞噬现代科技发展命脉的灾难正在悄然蔓延。

一、为何软件项目总在“失控边缘”?

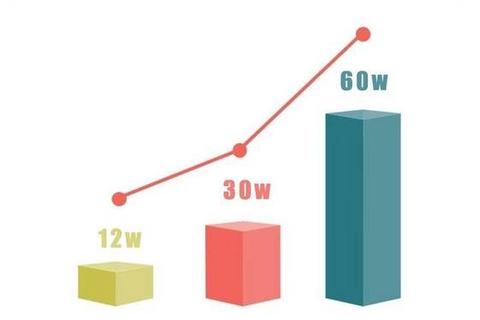

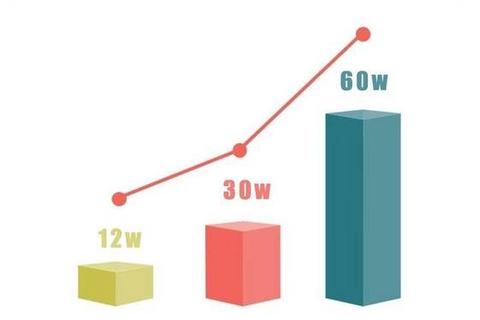

2023年某医疗集团耗资2.3亿元打造的智能诊疗系统,交付后被发现无法识别30%的常见病病例。这个荒诞案例背后,折射出全球软件项目平均失败率高达34%的残酷现实。美国银行1982年启动的信托系统开发,预算2000万美元的项目最终耗费6000万仍成烂尾工程,直接导致6亿美元商机流失。深重软件危机无情吞噬现代科技发展命脉的根源,在于需求管理与技术能力的双重失控。

代码世界里的"曼哈顿计划"——IBM OS/360操作系统开发,曾动用1000名工程师耗时4年,最终交付的系统仍存在2000多个致命漏洞。这个价值5亿美元的教训揭示:当软件规模突破百万行代码量级,传统开发方式就像用竹篮打水。2025年的今天,自动驾驶系统代码量已达2亿行,相当于《大英百科全书》的300倍体量,这种指数级增长的复杂度正在突破人类管理能力的临界点。

二、数字时代的“蝴蝶效应”如何防范?

2024年某跨境电商平台因支付系统小数点错位,3小时内引发2.3亿美元资金错误流转。这种微小代码失误造成的金融海啸,正是深重软件危机无情吞噬现代科技发展命脉的典型表现。更令人警醒的是,74%的数据泄露事件源于人为失误,就像1996年阿丽亚娜5型火箭因数据类型转换错误爆炸,价值5亿美元的航天器化作漫天烟花。

医疗领域正在承受更惨痛的代价。某三甲医院的智能输液系统因并发处理缺陷,导致23名患者同时接收错误药剂。这类事故印证了美国FDA的统计:医疗软件缺陷导致的医疗事故年增长率达37%。当代码错误与生命安危直接挂钩,软件质量已不仅是技术问题,更是道德命题。

三、科技创新与天平如何平衡?

某面部识别系统因算法偏见,将深色皮肤人群的识别错误率提高8倍;某招聘平台AI模型无意中强化性别歧视,女性求职者通过率降低40%。这些案例揭示,当代码具有"自主思考"能力时,技术缺失造成的危害呈几何级数放大。深重软件危机无情吞噬现代科技发展命脉的暗流,正在算法黑箱中悄然涌动。

更隐蔽的危机藏在数据炼金术中。某社交平台利用情感分析算法,通过微调信息流使青少年日均使用时长增加2.3小时。这种"代码驯化"现象,使得全球青少年网络成瘾率三年内飙升58%。当科技巨头用算法编织"信息茧房",我们是否正在亲手培育数字时代的"弗兰肯斯坦"?

破局之道:重构数字文明新秩序

要遏制这场深重危机,需要建立三层防御体系:在技术层推行"安全左移"开发模式,将漏洞检测提前到需求设计阶段;在管理层面实施"敏捷+瀑布"混合开发,用NASA的航天软件标准(每千行代码缺陷率≤0.1%)要求民用系统;在层面建立算法审计制度,像药品监管那样对关键系统进行审查。

东京证券交易所的教训值得借鉴:因系统升级失误导致全天停摆后,他们建立"数字消防局",设置红蓝军对抗演练机制。这种未雨绸缪的思维,正是化解软件危机的关键。当我们用"代码疫苗"预防技术疫情,用"数字免疫系统"守护科技命脉,才能真正驾驭这个由0和1构成的新世界。

站在数字文明的十字路口,每个开发者都是手持火种的普罗米修斯。唯有将技术创新约束在牢笼中,用责任代码编织安全网络,才能避免深重软件危机无情吞噬现代科技发展命脉的悲剧持续上演。毕竟,我们创造的不仅是程序,更是人类文明的数字未来。