智启未来!北斗卫星导航系统软件赋能精准定位新纪元

当手机导航提示“卫星信号弱”时,你是否想过:为什么在钢筋森林般的城市里,定位偏差可能让你错过一个路口?为什么地震发生后需要数小时才能确定震源参数?这些问题的答案,正指向一场由北斗卫星导航系统引发的定位技术革命。智启未来!北斗卫星导航系统软件赋能精准定位新纪元,正在用厘米级的实时定位能力,重新定义人类对空间感知的极限。

1. 传统定位为何被颠覆?

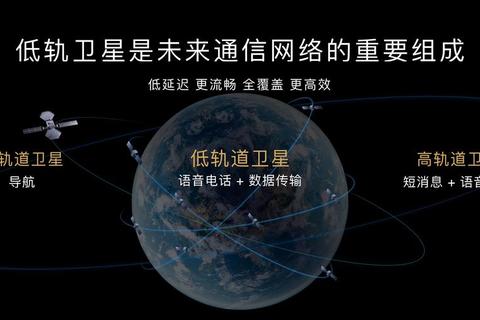

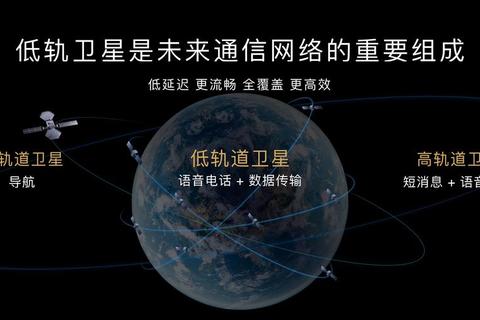

过去十年间,全球定位市场长期被GPS垄断,但传统卫星定位技术存在两大痛点:一是依赖单一系统导致信号稳定性差,二是米级精度难以满足现代场景需求。以2023年美国加州地震为例,传统传感器网络耗时15分钟才完成初步震源分析,而武汉大学研发的GSeisRT软件通过北斗融合定位技术,仅用9秒便完成震中定位,水平位移监测精度达4毫米。这背后是北斗软件平台的三大突破:多系统协同(BDS/GPS/GLONASS/Galileo)、实时精密单点定位(PPP-AR)技术和区域网络自主估算卫星钟差技术,将数据延迟从20秒压缩至6.36秒。

2. 厘米级定位如何改变生活?

智启未来!北斗卫星导航系统软件赋能精准定位新纪元的核心价值,在于将实验室技术转化为民生应用。在浙江嘉兴的智慧农田里,搭载北斗导航的插秧机可实现2厘米级路径规划,每亩节省种子15%、增产20%;深圳的共享单车通过北斗电子围栏技术,违规停放率从32%降至4%;更有车企推出的车道级导航,利用北斗三号短报文功能,在隧道中仍能保持0.5米定位精度。数据显示,2023年北斗行业总产值突破5362亿元,手机地图日均调用北斗服务超6000亿次,印证了“精准定位即生产力”的产业逻辑。

3. 时空智能生态如何构建?

北斗软件生态的创新远不止于定位本身。成都某物流企业将北斗导航与物联网结合,货车调度效率提升40%,油耗降低12%;上海地铁19号线采用“北斗+惯导”列车定位系统,即使在卫星信号中断的隧道内,仍能保持10厘米级定位误差。更值得关注的是开放生态带来的技术普惠——全球科研机构可免费使用GSeisRT软件,开发者通过千寻位置等平台调用北斗高精度API,最低成本仅需0.01元/次。这种“基础设施即服务”模式,让北斗在2035年建成下一代系统时,有望形成万亿级时空智能市场。

当北斗导航遇上5G、AI与云计算,一个更宏大的图景正在展开:从地震预警到自动驾驶,从智慧港口到低空经济,厘米级定位正在重构物理世界的数字镜像。对于普通用户,建议优先选择支持北斗三号的智能设备;企业可接入开放平台开发行业解决方案;开发者则应关注《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》中的AI融合、星地协同等前沿方向。智启未来!北斗卫星导航系统软件赋能精准定位新纪元,这场始于卫星、落于指尖的技术革命,终将让精准时空服务如水电气般融入每个人的生活。